Седьмой крестовый поход (1248—1254). Реферат: «крестовые походы 7 крестовый поход цель

Седьмой крестовый поход в общих чертах напоминал неудачный Пятый поход. Боевые действия вновь развернулись в Египте и закончились полным поражением крестоносцев. Сходство усиливалось продолжающимся противостоянием папы Римского и германских императоров.

Причины Седьмого крестового похода

В результате умелой дипломатии Фридриха II Иерусалим в 1229 г. был возвращен христианам. Но как только император покинул Палестину, там вспыхнула ожесточенная борьба между местными феодалами. Воспользовавшись междоусобицей, мусульмане в 1244 г. вновь захватили Иерусалим.

Стремление папы Римского возвратить священный город стало главной причиной Седьмого крестового похода.

Подготовка Седьмого крестового похода

В 1243 г. папой Римским стал Иннокентий IV. В 1245 г. на Вселенском соборе он призвал к новому крестовому походу, а на последнем заседании собора отлучил Фридриха II от церкви. Папа Римский даже позволил заменить крестовый обет на войну с германским императором.

Единственным королем, решившим принять крест, стал Людовик IX. Подготовка заняла три года.

К королю присоединились многие знатные феодалы

:

- братья Людовика IX графы Робер I д’Артуа и Карл Анжуйский;

- граф Пьер Моклерк Бретонский;

- граф де Ла Марш;

- английский граф Солсбери и др.

Рис. 1. Граф Робер I д’Артуа.

Ход Седьмого крестового похода:

ТОП-4 статьи которые читают вместе с этой

- 12 июня 1248 г. состоялось символическое вручение Людовику IX посоха и котомки паломника.

- В сентябре 1248 г. 20-тысячная армия крестоносцев собралась на Кипре.

Рис. 2. Людовик IX отправляется в свой первый крестовый поход. Манускрипт XIII века.

- На совете было принято решение начать наступление в Египте. В конце мая 1249 г. 65 кораблей крестоносцев добрались до Дамьетты.

- Мусульманская армия попыталась воспрепятствовать высадке, но была разбита. 6 июня 1249 г . войска Людовика IX торжественно вступили в Дамьетту.

- 20 ноября крестоносцы отправились в направлении на аль-Мансур. В середине декабря Людовик IX разбил лагерь в трех километрах от аль-Мансуры у притока Нила – р. Бахр-ас-Сагир. На противоположном берегу расположилась армия Факр ад-Дина.

Людовик IX оказался плохим стратегом. Армия крестоносцев заняла позицию, идентичную той, которая стала ловушкой для участников Пятого крестового похода.

- В начале февраля 1249 г. началось сражение, продолжавшееся два дня. Потери христиан были настолько велики, что продолжать поход не имело смысла.

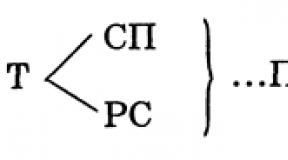

Рис. 3. Схема.

- В начале апреля 1249 г. началось отступление. Мусульмане окружили крестоносцев и заставили сдаться. В плен попало несколько десятков тысяч человек и сам Людовик IX.

Аль-Муаззам Тураншах так описал разгром крестоносцев: “Если ты хочешь знать число убитых, представь себе морской песок…”.

После долгих переговоров часть пленных рыцарей была выкуплена за 400 тысяч ливров, а Людовика IX обменяли на Дамьетту. Седьмой крестовый поход закончился полным провалом.

Причинами поражения Седьмого крестового похода были: Оценка доклада

Средняя оценка: 4.2 . Всего получено оценок: 91.

Летом 1249 года король Людовик IX высадился вЕгипте . Христиане занялиДамиетту , а в декабре достигли Мансуры. В феврале следующего года Роберт, опрометчиво ворвавшись в этот город, погиб; несколько дней спустя мусульмане едва не взяли христианский лагерь. Когда в Мансуру прибыл новый султан (Эйюб умер в конце 1249 года), египтяне отрезали крестоносцам отступление; в христианском лагере открылся голод и моровая язва. В апреле мусульмане нанесли крестоносцам полное поражение; сам король был взят в плен, выкупив свою свободу возвращением Дамиетты и уплатой громадной суммы. Большая часть крестоносцев возвратилась на родину; Людовик пробыл в Святой земле ещё четыре года, но не мог добиться никаких серьёзных результатов. генрих шампанский

Восьмой крестовый поход (1270)

В среде христиан, несмотря на крайне опасное положение, продолжались бесконечные распри: тамплиеры враждовали с иоаннитами, генуэзцы - с венецианцами и пизанцами (из-за торгового соперничества). Некоторую выгоду крестоносцы извлекли лишь из борьбы между появившимися в Передней Азии монголами и мусульманами; но в 1260 году султан Кутуз нанёс монголам поражение вбитве при Айн-Джалуте и овладел Дамаском и Халебом. Когда после убийства Кутуза султаном сталБейбарс , положение христиан стало безнадёжным. Прежде всего Бейбарс обратился против Боэмунда Антиохийского; в1265 году он взялЦезарею ,Арзуф ,Сафед , разбилармян . В1268 году в его руки попалаАнтиохия , которой христиане владели 170 лет. Между темЛюдовик IX снова принял крест. Его примеру последовали его сыновья (Филипп ,Жан Тристан иПьер ), брат графАльфонс де Пуатье , племянник графРоберт д’Артуа (сын погибшего в МансуреРоберта Артуа ), корольТибальдо Наваррский и другие. Кроме того, обещали идти в крестовые походыКарл Анжуйский и сыновья английского короляГенриха III -Эдуард и Эдмунд. В июле 1270 года Людовик отплыл изЭг-Морта . ВКальяри решено было начать крестовые походы, связанные с завоеваниемТуниса , находившегося под властью династииХафсидов , что было бы выгодно для Карла Анжуйского (брата Людовика Святого), но не для христианского дела в Святой земле. Под Тунисом среди крестоносцев открылся мор: умер Иоанн Тристан, потом папский легат и, наконец, 25 августа 1270 года, сам Людовик IX. После прибытия Карла Анжуйского был заключён с мусульманами мир, выгодный для Карла. Крестоносцы покинули Африку и часть их отплыла в Сирию, куда в1271 году прибыли также англичане. Бейбарс продолжал одерживать верх над христианами, взял несколько городов, но попытка его завоевать Кипр не удалась. Он заключил с христианами перемирие на 10 лет и 10 дней и занялся борьбой с монголами и армянами. ПреемникБоэмунда VI ,Боэмунд Триполийский , платил ему дань.

Падение власти крестоносцев на востоке

Папа Григорий X старался, но без успеха, организовать новый крестовый поход. Обещали идти в Святую землю многие (в том числеРудольф Габсбургский ,Филипп Французский ,Эдуард Английский ,Хайме Арагонский и другие), но никто не исполнил обещания. В1277 году умерБейбарс , и началась борьба за его наследство. Неурядицы шли и среди христиан. В1267 году , со смертью короля иерусалимскогоГуго II (сынГенриха I Кипрского ), прекратилась мужская линия Лузиньянов; власть перешла к Гуго III, принцу антиохийскому.Мария Антиохийская , считая себя наследницей иерусалимской короны, уступила свои притязанияКарлу Анжуйскому , который овладел Акрой и требовал, чтобы его признали королем. Гуго III умер в1284 году ; наКипре ему наследовал его сын Иоанн, но он умер уже в1285 году . Брат его Генрих II изгнал из Акры сицилийцев и получил короны кипрскую и иерусалимскую. Между тем возобновились враждебные действия против мусульман. СултанКалаун взял Маркаб, Маракию, Лаодикею,Триполи (Боэмунд VII умер в1287 году ). Крестоносная проповедь не производила более на Западе прежнего действия: монархи, под влиянием самих крестовых походов, потеряли веру в возможность дальнейшей успешной борьбы за Гроб Господень и земли на Востоке; прежнее религиозное настроение ослабевало, развивались светские стремления, возникали новые интересы. Сын Калауна, Малик-аль-Ашраф, взял Акру (18 мая 1291 года ). Король Генрих покинул осаждённый город и отплыл на Кипр. После Акры палиТир ,Сидон ,Бейрут , Тортоза; христиане потеряли все свои завоевания на сирийском берегу. Масса крестоносцев погибла, остальные выселились, преимущественно на Кипр. На Кипр удалились, после падения Акры, ииоанниты .Тамплиеры перебрались сначала также на Кипр, потом во Францию; тевтонцы нашли себе ещё ранее новое поле действия на севере, средипруссов (см.:Тевтонский орден ).

Мысль о возвращении Святой земли не была, однако, окончательно оставлена на Западе. В 1312 году папаКлимент V проповедовал крестовый поход наВьеннском соборе . Несколько государей дали обещание идти в Святую землю, но никто не пошёл. Несколько лет спустя венецианецМарино Сануто составил проект крестового похода и представил его папеИоанну XXII ; но время крестовых походов прошло безвозвратно. Кипрское королевство, подкрепленное бежавшими туда франками, долго ещё сохраняло свою независимость. Один из его королей, Петр I (1359 -1369 ), объехал всю Европу с целью поднять крестовый поход. Ему удалось завоевать и ограбитьАлександрию , но удержать её за собой он не смог. Окончательно ослабили Кипр войны сГенуей , и после смерти короля Иакова II остров попал в руки Венеции: вдова Иаковавенецианка Катерина Корнаро по смерти мужа и сына вынуждена была уступить Кипр своему родному городу (1489 ). Республика св. Марка владела островом почти целое столетие, пока его не отвоевалитурки .Киликийская Армения , судьба которой со времени первого крестового похода была тесно связана с судьбой крестоносцев, отстаивала свою независимость до1375 года , когда мамелюкский султан Ашраф подчинил её своей власти. Утвердившись вМалой Азии , османские турки перенесли свои завоевания в Европу и стали грозить христианскому миру серьёзной опасностью, а Запад пытался организовать крестовые походы против них.

Заключенный между Фридрихом II и египетским султаном мир на десять с лишком лет обеспечивал спокойствие на Востоке. Хотя папа признал со своей стороны акт договора, но не переставал питать надежду на возбуждение нового крестового похода и употреблял все зависящие от него меры к тому, чтобы собирать пожертвования и шевелить мысль о святых местах среди европейских христиан.

Вот почему, как только истек срок мира, в 1239 г. во Франции и Англии началось движение, во главе которого стояли король Тибо Наваррский, герцог Гуго Бургундский, графы Монфорский, Бретанский и многие другие. Император оказал содействие французским крестоносцам, а папа, опасаясь, что этот поход послужит только к усилению императорской партии в Иерусалиме, высказался теперь против направления похода на Восток и указал другую цель: поддержание Латинской империи в Константинополе. Таким образом, цель двоилась в зависимости от интересов светской и церковной партий, и предприятие в самом начале обрекалось на неуспех. Одни из крестоносцев остались верны первоначальному плану и отправились в Сирию, другие отделились и подчинились указаниям папы.

Под Акрой французские отряды соединились с иерусалимскими войсками, но между теми и другими не было согласия, а главное, недоставало плана действий. Один отряд выступил без содействия тамплиеров и иоаннитов против мусульман, но при Газе потерпел полное поражение, причем был убит граф Барский и взят в плен граф Монфорский. За этим несчастьем последовало другое. Ободренные легким успехом при Газе, мусульмане решились на смелый шаг. Именно, один из мелких владетелей Сирии, Анназир Дауд, напал на Иерусалим, разрушил в нем укрепления и произвел страшное опустошение в городе. Это могло бы повести к полному уничтожению христианских владений в Палестине, если бы сами мусульманские властители не находились между собой в постоянной войне, которая давала христианам возможность держаться в занятых ими прибрежных местах. Мало помогло им и новое подкрепление из Англии под предводительством графа Ричарда, племянника короля Ричарда Львиное Сердце. Но общее положение представлялось настолько плачевным, что нечего было и думать о больших военных предприятиях. Вследствие чего Ричард отклонил предложение местных христиан вступить в союз с дамасским эмиром против египетского султана и ограничился тем, что занялся укреплением Акры и Яффы и возобновил мирный договор с султаном в феврале 1241 г. Хотя французы и англичане не предприняли на Востоке ничего важного и не изменили там бывшего до них положения дел, но все же возобновленный мирный договор с султаном обеспечивал их от самого серьезного врага. Нужно приписывать исключительно самим сирийским христианам ответственность за ближайшие события, так повредившие им. На Востоке, как и на Западе, борьба светской власти с духовной вызвала резкую вражду и сопровождалась образованием партий. Тамплиеры были озлоблены на иоаннитов и немецких рыцарей и с оружием в руках нападали на их владения. Сторону первых поддерживали венецианцы - самые сильные представители церковной партии. Сторонники римской курии задались целью уничтожить императорскую партию на Востоке и воспользовались для того первым случаем. В 1243 г. Конрад, наследник иерусалимской короны, достигший к тому времени совершеннолетия, потребовал от своих восточных подданных присяги на верность. Но они связались с кипрской королевой Алисой и предложили ей принять под свою власть иерусалимское королевство. Императорская партия, во владении которой был город Тир, не могла оказать сильного сопротивления соединенным войскам рыцарских орденов и венецианцев и вынуждена была сдаться в Тире. Кроме того, противники императорской партии, чтобы противодействовать Фридриху и его союзнику, египетскому султану Эйюбу, заключили союз с султаном Дамаска и эмиром Керака (Анназир Дауд), который недавно отнял у христиан Иерусалим. Правда, этот союз обещал христианам важные выгоды - они вновь получали в свое владение Иерусалим и даже без того ограничения, какое было в договоре Фридриха с Алькамилем, но подобные выгоды оказались призрачными, так как союз с сирийскими мусульманами не мог обеспечить христиан от могущественного египетского султана, имевшего в Сирии и Месопотамии приверженцев. Ближайшим следствием этого необдуманного шага было то, что султан Эйюб нанял себе на службу отряд ховарезмийцев - племени, кочевавшего сначала у Аральского моря и в XIII в. достигшего большой военной славы своими дикими наездами и необузданной храбростью. Ховарезмийцы выставили отряд в 10 тысяч всадников, который неожиданно явился в Палестине, повергая в ужас население и не давая никому пощады. Когда враг приблизился к Иерусалиму, патриарх Роберт ничего другого не мог придумать, как оставить город и спастись в Яффу. Когда остававшиеся в Иерусалиме христиане в страхе бежали из города, между ними вдруг разнесся слух, что на воротах оставленного города развевается христианское знамя. Это была коварная хитрость ховарезмийцев, действительно обманувшая многих. Беглецы возвратились в покинутый ими Иерусалим и здесь были окружены неприятелем, который погубил в этот день до семи тысяч человек, частью в городе, частью в окрестностях его по дороге в Яффу. Завладев Иерусалимом, дикие хищники перерезали в нем всех христиан, разграбили церкви и не пощадили могилы иерусалимских королей. Это случилось в сентябре 1244 г., и с этих пор Иерусалим окончательно и навсегда был потерян для христиан. Когда палестинские христиане опомнились от страшного удара и начали думать о средствах к спасению, ужасная орда ховарезмийцев опустошила Вифлеем и направилась к Газе, где соединилась с войсками египетского султана. Мусульманские союзники христиан, правда, прислали помощь, но рассчитывать на то, что мусульманские отряды будут ревностно сражаться с единоверцами, было бы слишком легкомысленно. Поэтому самым разумным решением в данных обстоятельствах было бы предоставить хищникам незащищенные места и держаться под защитой Аскалонской крепости, пока неприятель перестанет находить добычу в опустошенной стране и не вынужден будет удалиться. Но на совете вождей одержало верх мнение иерусалимского патриарха Роберта, который требовал нападения на войско султана и его союзников. Битва под Газой 18 октября 1244 г., когда христиан покинули их союзники и когда они имели против себя несравненно превосходнейшие силы, обратилось в полное поражение и сопровождалось или избиением, или пленением всего христианского войска. После такой блестящей победы не могло быть сомнения, что сирийский союз, направленный против Египта, распадется. В 1245 г. султан Эйюб взял Дамаск и таким образом вновь восстановил единство мусульманского государства, которое основал Саладин и поддерживали Алькамиль и Аладиль. В 1247 г. он отнял у христиан Аскалон, так что владения их в Палестине ограничивались теперь Акрой и немногими другими приморскими городами. К довершению бедствий в это же самое время Антиохийское княжество сделалось добычей монголов. Ввиду указанных обстоятельств, которые поставили христианские владения на Востоке в крайне стесненное положение и угрожали лишить европейцев и последних укреплений, за которыми они еще держались, не оставалось никакого сомнения, что нельзя обойтись без нового и притом в обширных размерах предпринятого крестового похода. Известия о происшествиях в Святой Земле, своевременно доходившие в Европу, производили крайне удручающее впечатление, а между тем идея нового крестового похода долго не находила искренних приверженцев. В самом деле, Европа, по-видимому, уже утомилась от понесенных ею жертв, а римский папа имел более интереса к европейским событиям, где борьба светской власти с духовной привлекала к себе все его внимание, чем к положению христианского дела в Палестине. Умный и энергичный Иннокентий IV, поощряя проповедь о крестовом походе и собирая для этой цели пожертвования, не раз указывал принявшим крест, что борьба с Гогенштауфенами не менее угодна Богу, что и поход в Святую Землю и спокойно обращал деньги, пожертвованные для крестового похода, на потребности борьбы с императорскими войсками. Нет ничего удивительного, что при таких обстоятельствах трудно было составиться большому походу в Палестину.

В 1248 г. состоялся крестовый поход Людовика IX. Это было предприятие, скорее объясняемое личным характером короля, чем общественным настроением. Приближенные, напротив, всеми мерами пытались охладить аскетический пыл короля и объяснить ему бесполезность новых попыток достигнуть такой цели, которая явно неосуществима, в особенности ввиду того, что прочие христианские страны, занятые внутренней борьбой, холодно относятся к новому походу в Святую Землю. Крестоносное войско Людовик направил к острову Кипр, провел здесь осень 1248 г. и зиму следующего года и без сомнения под влиянием советов кипрского короля и представителей папской партии в Палестине принял роковое решение, бывшее источником неисчислимых бедствий. Именно, невзирая на урок, постигший крестоносцев в 1219 г. в Египте, Людовик решился вновь повторить попытку кардинала Пелагия "схватить быка за рога", то есть напасть на султана в его египетских владениях. Весной 1249 г. Людовик выступил с огромным флотом в море и пристал к устьям Нила, растеряв в дороге вследствие морских бурь значительную часть кораблей. Высадка последовала там же, где в 1218 г. пристали крестоносцы Пятого похода, то есть близ Дамиэтты. Султан Эйюб лежал больной в Мансуре и потому на первых порах Людовика радовали неожиданные успехи. Так Дамиэтта была занята почти без сопротивления, и в ней было найдено много запасов и оружия. Но в дальнейшем христиан ожидала масса непредвиденных затруднений. С одной стороны, памятны были события 1219-1220 гг., когда разлитие Нила было причиной громадных бедствий, с другой продолжительная стоянка под Дамиэттой вредно отзывалась на дисциплине войска и давала время египетскому султану собирать свежие силы и тревожить христиан неожиданными нападениями на их лагерь. Когда стали обсуждать план действий в Египте, то выявилось крайнее несогласие в мнениях. Одни подавали голос за то, чтобы обеспечить прежде всего береговую полосу и завладеть Александрией, другие говорили, что когда хочешь убить змею, нужно прежде всего раздавить ей голову, то есть придерживались мнения о походе на Каир. В походе Людовика была повторена та же ошибка, какая была сделана кардиналом Пелагием. В ноябре французы снялись с лагеря и пошли вверх по течению Нила. Двигались они чрезвычайно медленно и вследствие этого пропустили благоприятный момент, какой им давала смерть султана Эйюба. Подойдя в декабре к крепости Мансуре, крестоносцы имели против себя не только значительные военные силы, но и сильное укрепление, которое можно было взять только при помощи осадных работ. Пока не явился к месту военных действий наследник Эйюба Тураншах, крестоносцы могли бы еще рассчитывать на некоторый успех, большим для них счастьем было то, что по указаниям одного бедуина они нашли брод через канал, отделявший их от Мансуры, и приблизились таким образом к стенам крепости. Осадные работы подвигались, однако, медленно, египтяне разрушали и жгли с помощью греческого огня то, что удавалось построить крестоносцам, кроме того делали вылазки и наносили осаждающим чувствительные поражения. В этих битвах погибли брат короля и множество французских рыцарей и тамплиеров. В конце февраля 1250 г. к Мансуре прибыл Тураншах с новыми войсками из Сирии, и положение христиан стало принимать серьезный характер. Первым его делом было передвижение флота в тыл крестоносному лагерю, вследствие чего христианское войско оказалось отрезанным от Дамиэтты, откуда оно получало продовольствие и военные запасы. Египетские партизанские отряды перехватывали французские караваны, отряды мамелюков стали делать дерзкие нападения на лагерь. Это сопровождалось большими неприятностями для христиан, у которых начался голод, а непривычная жара была причиной большой смертности. Ввиду этих обстоятельств Людовик решился проложить себе путь к отступлению в Дамиэтту в апреле 1250 г. Но это отступление происходило при условиях чрезвычайно неблагоприятных и сопровождалось почти полным истреблением крестоносного войска. При отступлении были захвачены в плен король Людовик и его братья Альфонс Пуату и Карл Анжуйский и с ними множество знатных рыцарей.

Большая масса людей взята в плен и продана в рабство. Торжествуя победу, султан писал своему наместнику в Дамаске: "если хочешь знать число убитых, то подумай о морском песке, и ты не ошибешься". Когда начались переговоры о выкупе пленных, король Людовик предоставил королеве, находившейся в Дамиэтте, решение вопроса о своем выкупе и согласился без всяких споров выплатить громадную сумму до десяти миллионов франков за освобождение из плена рыцарей. По мирному договору с Тураншахом французы обязались очистить Дамиэтту и десять лет не возобновлять войны.

Несмотря на страшную катастрофу, какая постигла предприятие Людовика IX, несмотря на всю опасность, в которой оказались христианские владения после победы египетского султана, дошедшие в Европу известия не произвели уже такого впечатления, как это было в XII в. Европейцы изверились в дело крестовых походов и не хотели более делать бесплодных попыток. В то время, как большинство отпущенных на свободу из египетского плена рыцарей возвратилось на родину, сам Людовик отправился из Дамиэтты в Акру и здесь начал обдумывать меры к продолжению войны. Но можно ли было предпринять что-либо решительное, когда все его воззвания не имели во Франции успеха и когда там решительно отказывались от похода на Восток? Еще четыре года Людовик оставался в Сирии, ожидая подкреплений из Европы, занимаясь усилением крепостей Акры, Яффы и Сидона и давая небольшие сражения. В конце 1252 г. умерла его мать Бланка, правившая в его отсутствие Францией, и общий голос народа требовал, чтобы Людовик возвратился на родину. Король уступил наконец необходимости и летом 1254 г. отплыл из Сирии.

Судьба христианских владений зависела теперь исключительно от доброй воли мусульманских владетелей Сирии и Египта. Нельзя, впрочем, думать, что христиане вообще были лишены средств для энергичной борьбы. В руках у них находилось несколько городов, ведших большую торговлю и служивших посредниками в обмене европейских и азиатских товаров, в этих городах было много населения, владевшего богатствами и роскошью. Хотя боевая сила христиан была невелика, но все же военные учреждения и французский отряд, оставленный Людовиком, с прибавкой тех крестоносцев, которые ежегодно в небольшом числе прибывали из Европы, могли внушать мусульманам некоторое уважение. Вся беда заключалась в том, что христиане отвыкли думать об общих интересах, а руководствовались личной выгодой, в зависимости от случайных и минутных капризов меняли свою политику: сегодня дружили с мусульманами, а назавтра переходили в лагерь их врагов. Тамплиеры и иоанниты ревниво следили друг за другом и часто вступали в открытую вражду между собой. Торговый люд, задававший тон жизни сирийским городам, отличался большой нравственной испорченностью и неприятно поражал вновь прибывшего. Самым большим бедствием для сирийских христиан было соперничество итальянских республик Венеции, Генуи и Пизы и их представителей на Востоке. Баилы этих республик, имевшие свои канцелярии во всех почти городах Сирии, представляли собой могучую аристократию, которая своим богатством и влиянием затмевала феодальных владетелей и находилась с ними в постоянной вражде. Можно утверждать, что торговые люди и торговые интересы были главной причиной, подточившей существование христианских владений. Одна война генуэзцев с венецианцами, веденная в 1256-1258 гг., стоила Акре 20 тысячи человек, кроме того громадное количество кораблей погибло в гавани Акры и на море. Эта война свирепствовала почти безостановочно в пятидесятые и шестидесятые годы XIII в. и увлекала как сирийских христиан, так и никейских императоров. По-видимому, все забыли, что эта борьба только приближает окончательный удар, который мусульмане готовились нанести христианским владениям. Когда монгольский хан Гулагу вторгся в Персию и затем покорил Месопотамию и опустошил Сирию (1259 г.), часть христиан примкнула к монголам и тем возбудила крайнее раздражение среди мусульман, которые не могли им простить союз с их ожесточенным врагом.

Мусульманские владения Египта и Сирии вновь объединились под властью султана Бибарса, который по своему значению и могуществу напоминает Саладина. Поставив главной целью своей политики дать преобладание мусульманству и окончательно уничтожить европейские владения на Востоке, Бибарс не пренебрегал для этого никакими средствами и хорошо воспользовался враждой и противоположными течениями, подмеченными им среди самих христиан. Так, он не упустил из виду важные события, готовившиеся в Никейской империи, и вступил в дружественные отношения с Михаилом Палеологом, отнявшим у латинян Константинополь. Так, он дорожил мирными отношениями с Манфредом Сицилийским и считал полезным поддерживать императорскую партию на Востоке. Явное нерасположение европейских христиан приносить новые жертвы для походов на Восток и равнодушие сирийских и палестинских христиан к общим интересам давало султану Бибарсу полную возможность оценить сравнительные преимущества мусульман и воспользоваться благоприятным моментом, чтобы положить конец христианским владениям. В 1262 г. он предпринял первый поход в Сирию и потом в течение шести лет четыре раза повторял эти походы. Следствием его удачных войн было то, что он отнял у христиан Антиохию, взял Кесарию, Арсуф и Яффу, опустошил окрестности Тира и Акры. Нельзя сказать, чтобы эти успехи очень дорого достались Бибарсу, ни разу он не имел против себя соединенных сил христиан, а поражал отдельные отряды иерусалимских и антиохийских баронов, госпиталитов, иоаннитов и кипрских рыцарей. Трудно найти более выразительную характеристику нравственного и политического положения восточных христиан, как следующие слова Бибарса, сказанные на ходатайство Карла Анжуйского за своих единоверцев: "Не от меня зависит помешать гибели франков, они сами себе готовят погибель, самый последний из них разрушает то, что создает самый великий".

Блестящие успехи Бибарса и отчаянные просьбы о помощи из Сирии еще раз вызвали значительное движение в пользу крестового похода. Во главе этого движения во второй раз стал король французский Людовик IX. Можно изумляться настойчивости Людовика, с которой он преследовал свою заветную цель, несмотря на тяжкий урок, вынесенный из Первого похода. Быть может, он и мог бы на несколько лет продлить господство христиан в Сирии, если бы подкрепил их свежими силами, но мечтать о нанесении чувствительного удара мусульманам теперь уже было поздно. Когда в 1270 г. французские рыцари с королем, его братьями и сыновьями во главе сели на генуэзские суда, прямая цель похода, по-видимому, еще не была определена. Она в первый раз стала известной в Кальяри (в Сардинии), где происходил военный совет и где было решено идти на Тунис. Внешним образом мотивировался этот поход тем, что будто бы тунисский эмир обнаруживает склонность к христианству и что привлечением его в лоно католической церкви можно было приобрести важного союзника для последующей войны с египетским султаном. Но на самом деле Людовик в этом отношении был орудием ловкой интриги, которая приготовлена была, вероятно, в Сицилии и которая имела целью подчинение Туниса политической власти Сицилийского королевства, незадолго перед тем перешедшего к французскому королевскому дому. Во всяком случае тунисский поход был предприятием, весьма мало отвечающим целям и нуждам христиан на Востоке. Он таковым оказался и по своим последствиям. Высадившись 17 июля 1270 г. на тунисском берегу, Людовик не только не встретил готовности со стороны тунисских мусульман принять христианство, но, напротив, имел в них неприятеля, готового защищаться. Не начиная, однако, серьезных предприятий против Туниса и ожидая прибытия Карла Анжуйского, французы дали время эмиру собраться с силами и наладить отношения с султаном Бибарсом. Единственным приобретением крестоносцев было завоевание карфагенской крепости, которая, впрочем, не имела для них значения. Между тем эмир тунисский начал тревожить христианский лагерь нападениями, и непривычная африканская жара произвела болезни и большую смертность. В начале августа умер сын короля Тристан, затем смерть настигла папского легата епископа Рудольфа, наконец впал в тяжкую болезнь, от которой сошел в могилу 25 августа, и сам король. Все крестоносное предприятие этим расстраивалось. После нескольких сражений с тунисскими войсками, не находя ни охоты, ни важных побуждений тратить силы на осаду крепко защищенного города, наследник Людовика Филипп и Карл Анжуйский начали переговоры о мире. Обе стороны согласились на следующие условия:

1) тунисский эмир дает свободу христианам жить в его областях и совершать богослужение в устроенных ими храмах;

2) соглашается вносить вдвойне, против прежней, дань сицилийскому королю, выплачивает военные издержки.

Со своей стороны христианские короли обязывались немедленно очистить занятые ими области Туниса. Большинство рыцарей считало свой обет исполненным и возвращалось на родину. Лишь небольшая часть французов и принц Эдуард Английский сочли обязанностью идти в Сирию.

Хотя гроза сирийских христиан, султан Бибарс, умер в 1277 г., это мало влияло на общий ход дел. На Востоке, в Сирии и Египте, свирепствовала война из-за обладания султанатом, среди христиан продолжались мелкие распри, споры из-за власти и соперничество между тамплиерами и иоаннитами. Наконец, султан Килавун блестящей победой при Гимсе над своими соперниками, опиравшимися на помощь монголов, снова придал единство и значение мусульманству. В это же время им был заключен ряд договоров с рыцарскими орденами, с графом Триполи и властителями Акры, по которым христианам обеспечивалось спокойствие на десять лет десять месяцев и десять дней, и они со своей стороны обязывались не возводить новых укреплений и давать знать султану о приближении в Сирию новых крестоносцев из Европы. Эти договоры, однако, нарушились и, главным образом, по вине христиан. В 1289 г. борьба из-за власти в Триполи была причиной того, что египетские войска осадили и взяли этот город, положив конец существованию Триполийского графства. В следующем году военные люди из Акры произвели грубые насилия в соседней магометанской области. Султанат потребовал удовлетворения и объявил Акре войну. Акра была цветущим и населенным городом, жители которого отличались богатством и изысканной роскошью. На защиту Акры христиане могли выставить до 20 тысяч войска, но на беду в гарнизоне не было дисциплины и каждый предводитель считал себя вправе следовать своему плану защиты. Между тем, в марте 1291 г. султан подошел к городу с огромными метательными машинами и с сильным войском. Дело началось мелкими стычками под стенами и, хотя христиане не щадили своих сил и энергии, можно было предвидеть, что им не удержаться перед врагом. В мае к Акре прибыл король кипрский Генрих с небольшим вспомогательным отрядом, но он оставался здесь не больше десяти дней и, видя, что осада угрожает неминуемым падением города, вернулся на Кипр, за ним последовало до трех тысяч беглецов из Акры. Несколько раз египтяне делали приступ, причем разрушили часть стены и врывались в город. Осажденные собрали последние усилия, мужественно отразили мусульман и поспешно заделали обвалившуюся стену, но было ясно, что против нового приступа Акра не устоит. 18 мая было последнее и решительное дело. Магометане с особенной силой ударили по стенам Акры, сломали одни ворота и густыми толпами ринулись в город. Многие тысячи пали жертвой меча, множество женщин и детей было взято в плен и продано в рабство. Египтяне не оставили в Акре камня на камне и сравняли город с землей. Хотя за христианами оставались еще некоторые города и замки в Сирии (Бейрут, Сидон, Тир и другие), но держаться здесь они уже не считали возможным, и вскоре после 18 мая сирийский берег был вполне свободен от христианских поселений. Мусульманский мир, казалось, бесповоротно завладел Сирией, Палестиной и Египтом, лишив христиан всех позиций на Востоке.

Седьмой Крестовый поход был совершён в 1248 – 1250. Конечной его датой иногда называется и 1254 г. – год возвращения вождя похода, Людовика Святого, из Палестины в Европу. Однако военные действия Седьмого крестового похода были прекращены уже в 1250 г.

Спустя месяц, в течение которого Людовик, невзирая на свое тяжкое положение, проявил удивительное мужество и покорность судьбе, между ним и египетским султаном было заключено 10-летнее перемирие, окончившее Седьмой Крестовый поход. Сирийские земли остались за христианами, а Людовик и крестоносцы получили свободу за уступку Дамиетты и уплату выкупа (более 3 миллионов французских ливров). Перед приведением этого договора в исполнение султана Тураншаха убили. Солдаты-мамлюки поначалу хотели нарушить договор, но затем статья о пленных была выполнена в точности. Людовик Святой, с остатками своей армии, отправился в Акру. В Палестине Людовик пробыл до 1254 г., жертвуя интересами Франции, где его присутствие было необходимо. Пользуясь постоянными раздорами между мусульманами, он сумел доставить восточным христианам много частных выгод, обращая особое внимание на укрепление и восстановление важнейших городов.

Седьмой Крестовый поход считается некоторыми историками замечательнейшим после Первого, но это, кажется, можно признать справедливым лишь относительно главы похода, Людовика, выказавшего необыкновенные душевные качества, твердость характера и представлявшего собой чистейший тип рыцаря. Во время приготовлений к Седьмому Крестовому походу Людовик Святой обнаружил понимание некоторых важных сторон ведения войны (изгнание вредных людей из армии, устройство магазина на острове Кипр, попытки устройства такового в Дамиетте). Но затем, как руководитель похода, он оказался настоящим рыцарем: храбрый на поле сражения, он не обладал способностью руководить операциями и боем. Таковы же были и его сподвижники. Поэтому в отношении военного искусства Седьмой Крестовый поход дает столь же мало поучительного, как и предыдущие. Заметны та же необеспеченность операций, отсутствие плана действий, твердой воли руководителя, знакомства с театром войны, и проч. Наконец экспедиция Людовика еще раз доказала, что увлечение Европы Крестовыми походами миновало.